NEWSLETTER N°16 – Février 2023

1 an

2021 – 2022

GIS Marsouin : 5 650€

Les communes sont confrontées depuis plusieurs années à des contraintes financières importantes résultant de stratégies d’assainissement des finances publiques nationales. Elles commencent à utiliser le crowdfunding, notamment depuis la publication du décret N°2015-1670 du 16 décembre 2015. Ainsi, les communes disposent d’une nouvelle source de recette pour financer leurs propres projets.

Notre recherche porte sur trois axes :

De La Pallière N., Dony S., Goullet C., Guyvarc’h A., Le crowdfunding dans les communes françaises : un outil de financement de l’action publique et de communication, Management et avenir, Editions EMS, 2021, 126 N°6, pp. 39-61

48 mois

Janvier 2023 – décembre 2026

604 K€

Financé par l’ANR

Les moisissures altèrent la qualité des produits jusqu’à les rendre impropres à la consommation, conduisant à un gaspillage alimentaire. Mais elles peuvent également constituer un risque sanitaire car certaines espèces fongiques peuvent produire des mycotoxines susceptibles de migrer dans l’aliment sans que le consommateur ne puisse les détecter. Dans ce contexte, MYNION, projet de recherche financé par l’ANR dans le cadre de l’appel à projet de recherche « Alimentation et Systèmes alimentaires », s’intéresse, d’une part, au comportement des consommateurs vis-à-vis des produits moisis et, d’autre part, à la réalité de la contamination fongique au sein des ménages français via une approche de science participative. Les espèces fongiques contaminantes seront ensuite étudiées pour évaluer leur potentiel de production de mycotoxines et la migration des mycotoxines dans les aliments et ainsi prendre en compte ce risque sanitaire. Ce projet vise à déterminer des pratiques/scénarii à risque et à donner aux consommateurs des recommandations simples pour réduire le gaspillage alimentaire tout en assurant leur sécurité.

Ce projet vise à déterminer des pratiques/scénarii à risque sous l’angle de la contamination fongique des aliments et à donner aux consommateurs des recommandations simples pour réduire le gaspillage alimentaire tout en assurant leur sécurité. Ces recommandations seront largement diffusées par les partenaires du projet à destination du grand public et de la communauté scientifique. Ce projet s’inscrit dans les objectifs récemment annoncés pour l’European Green Deal (Pacte vert pour l’Europe) et la stratégie “de la ferme à l’assiette” visant à rendre nos systèmes alimentaires plus durables, et plus largement dans des objectifs généraux de développement durable au niveau mondial.

2021 – 2022

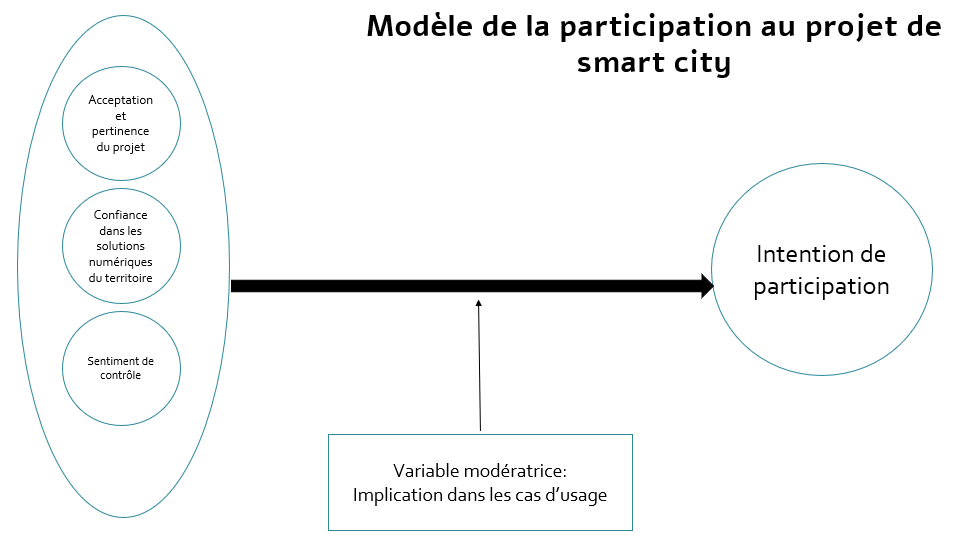

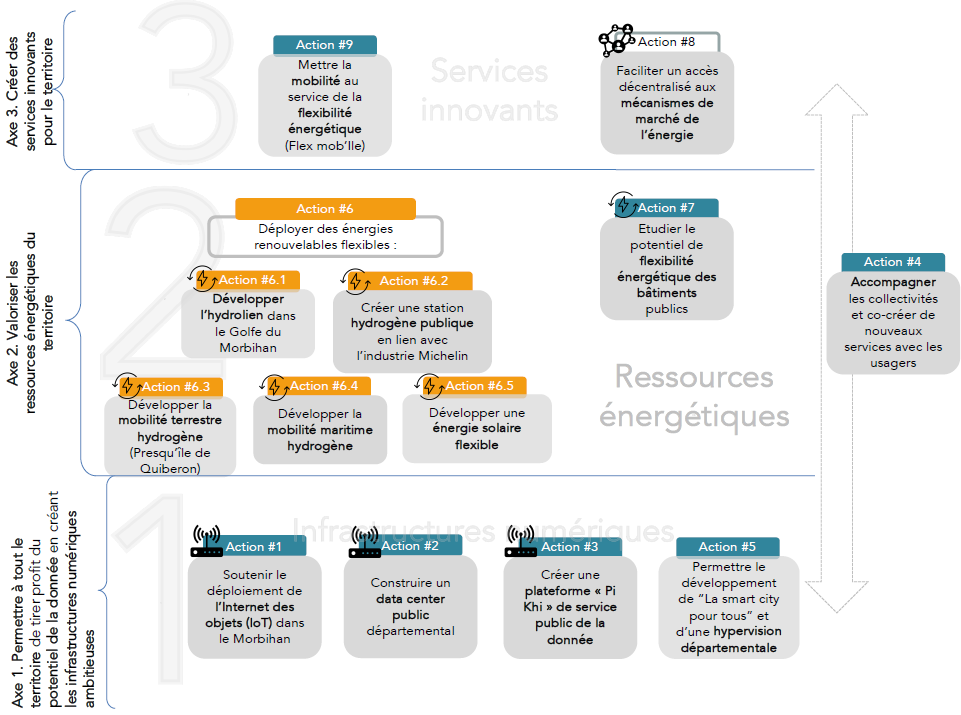

Le projet TIGA (Territoire d’Innovation et de grande ambition) porté par Morbihan Énergie a pour but de réfléchir et de proposer des actions pour utiliser le numérique afin d’améliorer la vie des habitants sur leurs territoires. On parle ainsi de territoires intelligents ou Smart territoires.

Ce projet implique 5 territoires d’expérimentation (dit territoires pilotes) qui sont par ordre alphabétique.

La diversité de ces 5 territoires permet de pouvoir rendre compte des différences dans les besoins de solutions à apporter sur les territoires pour devenir des territoires intelligents.

Le Laboratoire de l’UBS au LEGO à Vannes, fournit son expertise méthodologique pour la collecte et l’analyse des avis des usagers et citoyens d’infrastructures et d’organisations.

Le projet TIGA (territoire d’innovation de grande ambition) est un programme qui est en partie financé par l’État, par la Caisse des dépôts et consignations.

2018-2023

Aide de l’ANR 290 388 €

Anr Peri#Work

Le projet prend comme point de départ l’observation d’un essaimage croissant des espaces de travail collaboratif hors métropole, parallèlement à la digitalisation de la société. Ce phénomène s’inscrit dans des tendances de transformation sociétale plus globales qui concernent les manières de travailler et d’organiser le travail, les projets de vie, la conciliation entre sphères professionnelle et privée, la sensibilité grandissante aux enjeux écologiques et les rapports à la mobilité et au territoire. Cette tendance existait déjà avant la crise sanitaire Covid-19, mais elle se trouve finalement renforcée par cette dernière, l’amplifiant et la rendant davantage visible. Elle est liée à de nouveaux comportements de travailleurs du savoir qui cherchent à échapper à la ville et qui voient dans les espaces de travail collaboratif hors métropole un moyen pour concilier leurs projets professionnels et de vie, tout en bénéficiant des réseaux technologiques et sociaux. Le profil de cette catégorie réunit un certain nombre de traits communs (même si sa composition reste assez hétérogène) : un certain niveau d’éducation et de formation professionnelle, parfois même sans diplôme, des parcours marqués par des mobilités et bifurcations, une assez grande autonomie et individualité dans l’exercice de l’activité professionnelle (en tant qu’entrepreneur, indépendant ou travailleur autonome, mais aussi parfois en tant que salarié hautement qualifié et expérimenté). Cette population est aujourd’hui assez minoritaire sur les territoires. Cependant, on peut penser qu’elle y apporte du renouveau. Ce projet cherche à comprendre le rôle de ces espaces sur leurs territoires, en considérant les caractéristiques et trajectoires géographiques et sociales des usagers, leurs interactions et relations à la fois au sein d’un même espace et avec l’extérieur, leurs mobilités, ainsi que leurs projections sur l’avenir.

Corollaire de l’économie numérique, l’espace de travail collaboratif a essaimé des centres métropolitains vers leurs périphéries proches et éloignées, et vers les petites villes. Ce phénomène récent offre à ces territoires de nouvelles perspectives certes exigeantes, mais prometteuses.

L’économie du savoir a produit des actifs indépendants, nomades et ultra-connectés – les location independent workers, à la recherche de nouveaux modes de vie et rebattant les cartes des rapports au travail, au logement, à la mobilité.

L’espace de travail collaboratif périurbain ou non métropolitain crée des « noeuds », recoupement de réseaux et de créativité. Il interpelle les décideurs territoriaux sur les nouveaux défis des politiques publiques, y compris sur la question de l’environnement. L’espace de travail collaboratif, s’inscrira-t-il dans le temps et sur son territoire ? Quel est « l’ADN sociologique » des utilisateurs ? Quelles synergies s’y développent ?

Une équipe de recherche pluridisciplinaire canado-européenne rencontrera ces nouveaux travailleurs dans leurs espaces de travail collaboratifs pour, au-delà du phénomène, étudier les prémices d’un changement de société.